近年、食品に対する消費者の目は厳しさを増す一方であり、連日のように異物混入や食中毒による事故が報道されています。一方、国内需要が頭打ちになるなかで、海外輸出に積極的な食品製造業も多く見られます。これからの食品工場は、内需を拡大するにしても、輸出の拡大を志向するにしても、求められるものは「安全性を科学的に証明できること」です。食品安全マネジメントシステムを導入することで、HACCPシステム等、安全な製品を作る体制を構築することが可能です。また、製品の安全性を証明することで、顧客や消費者に安心を提供することが出来ます。

ISO22000はHACCPとISO9001の要素を融合させた食品安全のためのマネジメントシステム規格であり、安全な食品を作るシステムを組織内に構築して運用することを求めています。食品を製造する企業はもちろん、食品に使用する包装資材を製造する企業など、フードサプライチェーンのすべての段階の企業が対象となります。

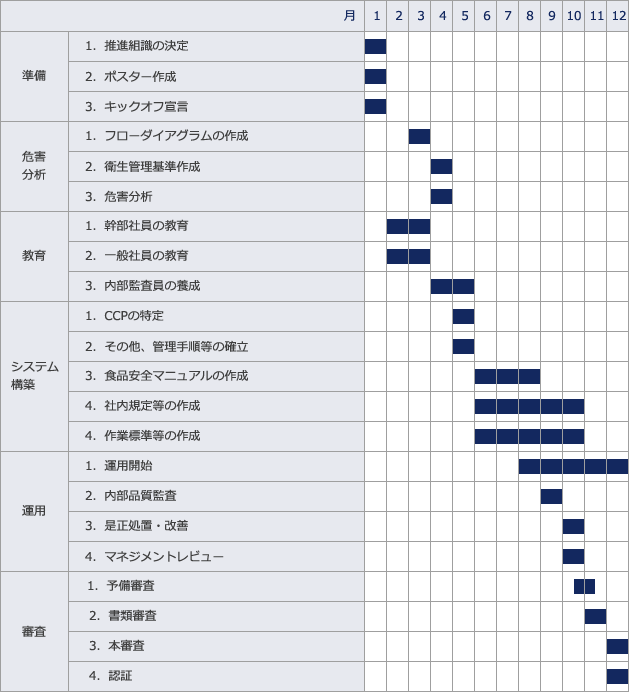

ISO22000は、食品工場に求められる製造条件を整えた上でHACCPプランの運用体制を構築し、これをマネジメントをするシステムです。このため、HACCPシステム等の既存の取組みを活かせば、より短期間でシステムを構築することができます。弊社では、従来の取組みを最大限に活かすとともに、時代の要請とともに変貌していく顧客や取引先からの要求にも対応できるシステムの構築をお手伝いしています。

(1)自社製品の安全性の証明

多くの食品工場では、既に自社基準の衛生管理体制で製品の安全性の確保に取り組んでいますが、取引先や消費者がそれを確認することは出来ません。ISO22000の認証は、自社の取組みと製品の安全性を証明するツールとなります。

(2)組織内の食品安全体制の整備

近年の消費者の食品に対する目は非常に厳しく、各工場により高度な管理体制を求めています。このため、従来の衛生管理体制だけでは不十分なことがあります。また、新工場や新ラインを増設すれば、製造環境が全く異なるため、新たな衛生管理体制が必要になります。ISO22000認証に向けた取組みは、食品安全体制の整備や新たな衛生管理体制の構築に有効です。

(3)FSSC22000の取得へのステップ

近年、取引先からGFSI承認規格であるFSSC22000の取得を奨められる企業が増えてきています。FSSC22000は、ISO22000とPAS220(英国規格協会から発行された食品製造業向けの前提条件プログラム)で構成されており、ISO22000がベースとなっています。このため、ISO22000は、将来FSSC22000を取得する際の重要なステップになります。(尚、ISO22000認証活動中の企業がFSSC22000取得に変更することも可能です。)

| 業種 | 認証範囲 |

|---|---|

| 製茶関連 | 茶の合組加工 |

| 茶葉、粉末茶及び抹茶の製造 | |

| 茶の精製、ブレンド及び包装 | |

| 茶の包装 | |

| お茶(荒茶、仕上げ茶)の配送及び保管 | |

| 鶏卵業 | 鶏卵の選別及びパック |

| 卵・卵加工品の製造 | |

| 海産物製造・加工 | 削り節及びだしパックの製造 |

| 昆布、若布、ひじき海藻類のカット及び加塩・調味加工 | |

| 乾燥えびや煮干し・節などの選別、乾燥海産物の焙煎・粉砕及び包装、削り節の製造 | |

| 珍味の製造(海藻・魚介類の酢漬け及び味付け加工) | |

| 調味料製造 | 天然調味料、発酵調味料、健康志向食品の開発、製造 |

| ガーリック・オニオンの粉砕・ロースト・フライ加工、おろしにんにく、きざみにんにく、 乾燥紅しょうがの製造 |

|

| たれ・つゆ・ソース類、調味酢の製造 | |

| 洋菓子 | 洋菓子の製造 |

| 洋菓子(バームクーヘン)の製造 | |

| 冷凍加工食品 | 冷凍食品の製造 |

| 冷凍・冷蔵蒸し餃子及び冷凍生餃子の製造 | |

| レトルト、缶詰 | コーン缶詰の製造 |

| レトルト食品の製造 | |

| 清涼飲料、茶、コーヒー飲料、炭酸飲料、果汁飲料の製造 |

有限会社鈴木養鶏場様、

2011.02.16 有限会社鈴木養鶏場 様

ISO22000:2005認証取得(2011/02/16)鶏卵の生産・販売

規格の要求がどのようなものか、現状の設備とのギャップはどのくらいあるのか、疑問や不安をもたれている企業様も少なくありません。弊社では、工場診断を実施し、問題点、課題点を事前に明確にし、スムーズに認証活動に取り組めるようサポートしています。お気軽にご相談ください。

規格の要求がどのようなものか、ISOで効果を得る為にはどうすればよいか、企業様の不安や疑問に応えるとともに、構築や活動のポイントをわかりやすく解説いたします。 お気軽にご相談ください。

FSSC22000は、ISO22000にISO/TS22002-1を統合したものをベースに、オランダのFSSC(食品安全認証財団)が開発したスキームです。この規格の最大の特色は、業界影響力の高い国際的な小売業が、食品安全への世界的な信頼性を確実にすることを目的として設立したGFSI(国際食品安全イニシアチブ)に承認されていることです。小売店による顧客監査にも活用できるように、施設・設備の管理、原料・製品の取扱い、従業員の衛生管理などの条件を要求事項とするISO/TS22002-1に取組むことが求められます。

FSSC22000は、EU食品飲料業界連合会(Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union:CIAA)の支援を受けているFFSC(Foundation for Food Safety Certification)が開発、運営している規格、スキームです。ISO22000がフードチェーンである食品に関する全ての分野の食品安全を対象としている事に対して、FSSC22000は食品の加工に限っての規格で、基本は食品工場のみを対象とします。

FSSC22000は、EU食品飲料業界連合会(Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union:CIAA)の支援を受けているFFSC(Foundation for Food Safety Certification)が開発、運営している規格、スキームです。ISO22000がフードチェーンである食品に関する全ての分野の食品安全を対象としている事に対して、FSSC22000は食品の加工に限っての規格で、基本は食品工場のみを対象とします。

FSSC22000の審査は、 ISO22000の7.2.3項でのPRPの要求事項の部分をISO/TS22002-1で審査するイメージとなります。通常、ISO/TS22002-1は工場診断を主に見る審査となり、 審査時間はISO22000に要する審査時間にISO/TS22002-1審査が加算されます。

ISO/TS22002-1とはISO22000の要求事項の中で、分かりにくかった前提条件プログラム(PRP)を詳細に記載したものです。ISO22000の内容は、食品業界全体(全フードチェーン)に適用出来るように作成されたため、前提条件プログラムでも抽象的な要求事項になってしまいました。この前提条件プログラムの曖昧さが原因で、国際的に食品流通に大きな力を持つGFSIの食品安全認証スキームとして承認を得ることが出来ませんでした。

そのような中、2008年にPAS220(食品製造のための食品安全に関する前提条件プログラム)がBSI(イギリス規格協会)から発行されました。これに注目したISOが、PAS220:2008をISO/TS22002-1とし2009年に発行しました。ISO/TS22002-1の要求事項は、ISO22000の「7.2.3」をより具体的にしたものであり、7.2.3項の要求事項11項目に対し、内容の補完(詳細に規定された)や追加があり、15項目が要求されています。

①食品安全管理規格の収束

食品安全関連のスキーマを、GFSIガイダンス文書と比較し、適合した食品安全規格をGFSI承認規格とする。

②費用対効果の向上

オペレーション効率を高めることで、コスト管理を行う。

③食品安全ベストプラクティス・情報のネットワーク構築、知識交換および共

国際的ステークスホルダーに基盤を提供し、協同、知識交換、ネットワーク作成を行う。

GFSIが承認した規格 (2011年9月現在(一部抜粋))

■FSSC22000(蘭:ISO22000+ISO/TS22002-1)

■SQF1000/2000 (米:HACCP+QMS)

■BRC(英:経営者のコミットメント+HACCP)

■IFS(独・仏:経営者のコミットメント+HACCP)

■Dutch HACCP (蘭:オランダ市場に食品を供給するメーカー対象)

■ Synergy22000(スイス:ISO22000+ISO22002+1)

■Primus GFS(米・メキシコ:生産、取扱い、処理、保管の要求)

■Canada GAP(加:農場一次産品)

■Global GAP (独: 青果、水産、畜産)

■BAP (米:水産養殖)

FSSC22000の最新版であるバージョン5.1は、食品安全だけでなく、食品防御と食品偽装予防までを求めています。

【FSSC22000Ver5.1の構成】

| 食品安全の3大構成要件 | 特色 | |

|---|---|---|

| 食品安全(基本構成はISO22000と共通) | ①HACCPシステム | ISOとFSSCの違いは③が具体的な要求事項となっている点ですが、基本的な取組は同じです。 |

| ②マネジメントシステム | ||

| ③一定水準以上の前提条件プログラム | ||

| 食品防御 | 防犯のための対策など食品安全とは異なった取り組みが必要です。 | |

| 食品偽装予防 | 従来あまり検討してこなかった偽装に対する脆弱性の評価と対策が求められます。 | |

上図のように、FSSC22000は食品安全の規格として前提条件の条件が具体的なだけでなく、Ver5.1以降は食品防御、食品偽装予防までもカバーする規格となり、安全面だけでなく、安全・安心の規格へと変貌しています。

近年、我々の食に関しては食中毒、BSE問題、偽装表示、鳥インフルエンザ、O-157など様々な問題や事件が続発しています。その為、消費者の食の安全を求める動きは日増しに高まってきています。食品の安全を確保する為には、食品製造業者が衛生的な環境と製品を維持することです。FSSC22000を認証する事で食品製造業者は以下のような様々なメリットを享受する事になります。

高いレベルのFSMSの認証により、より顧客の信頼度及び消費者の信用度が高まる

①利害関係者と積極的に交流を図る事により品質を安定、向上させる

②緊急事態・非常事態への準備を整える事が出来る

③企業の社内整理・整頓・整備が促進され、また全社員のモチベーションが向上する

④ISO22000の認証組織との差別化を図れ、企業のステータスが高まる

TPSは、食品関連コンサルティングとして「SQF(Safe Quality Food)」や「FAMIC」もサポート対応しています。

食品製造工場は、扱っている製品や立地環境などによって条件が異なってきますが、共通していえることは、「どんなに施設や設備を充実させても食品である以上100%安全という言葉はない」ということです。それは、自然界のものである以上、原材料の危険性が皆無ではない上に、これに人の手が加わるからです。したがって、築年数や規模を必要以上に意識することなく、求められる水準と自社の現状とのギャプを正確に把握し、水準に至らない部分を改善していけば食品安全マネジメントシステムは構築できます。食品安全マネジメントシステムの規格は、既に発行されている様々な食品安全の規格が複合して出来たため、既に取得している規格や過去に取組んだ活動がアドバンテージとなるため、段階によって認証取得に向けた活動が異なります。

①HACCP手法を取り入れている企業

HACCPは、1990年代中盤のO157食中毒事件を契機に日本でも急速に注目された手法です。“製造工程を分析し、各工程で予想されるハザードを抽出、特に重要なポイントを管理する”という手法は、最終検品による安全性の確保が主流であった従前の手法に革新を起こしました。この手法は食品安全確保にあたって普遍的に有効なものだと考えます。また、1995年の食品衛生法の改正を機に、総合衛生管理製造過程の承認制度に組み入れられるようになり、先進的な取組みをする工場のほとんどがこの手法を取り入れることになりました。

しかし、2000年代に入るとHACCP手法を採用している工場なのに安全性に問題のある製品が製造されたり、産地や消費期限が偽装されるという問題が生じてきました。これはHACCP手法に欠陥があったのではなく、その運用の方法に問題があったためです。HACCP手法は、その前提として衛生環境を整える必要があり、これがないと十分な機能を発揮しません。また、そこで働く人の衛生管理、企業のモラルなどはHACCP手法ではどうしても管理しきれない部分がありました。このことは、今後FSSC22000に取り組む際にも大きな参考となります。HACCP手法を採用している企業は、すでにISO22000の要求事項の大半を満たしているといえます。欠けているのは、HACCPシステムが最大限の効果を上げられるようにするための一般衛生管理システムと、これらを効果的に運用するマネジメントシステムなのです。そこで、これらを整備するとともに、既存のHACCPシステムをブラッシュアップし、システムに組み込むこと必要となります。

②ISO9001(品質管理マネジメントシステム)を取得している企業

ISO9001の目的は、顧客の要求を満足する製品を製造しつづけるシステムを構築することですが、食品製造業の場合、顧客の要求事項の中に当然「安全」が含まれています。また、製品実現の項目は工程管理の発想に基づいていますので、HACCP手法ほど技術的なものではないにしても、ある程度の危害管理を行っているといえます。企業によってはISO9001の製品実現の項目にうまくHACCP手法を組み合わせたシステムを構築しているところもあります。また、ISO9001は汎用性の高い規格であるため、同じISO9001を取得している企業でも内容には差があります。いいかえれば、自社の現状に最も適したシステムになっているのです。そこで、まず見直すべきなのは、一般衛生管理のシステムが現在の食品工場に求められる水準であるか、すなわちPAS220の基準を満たしているかを確認します。次に、HACCP手法がどれくらい浸透しているかを見ていきます。この場合、具体的なHACCP文書の有無ではなく、フローダイアグラムや工程分析を行っているか、危害をどの程度予測しているか、また、危害原因物質を除去する工程を管理しているか(加熱殺菌や金属探知機による異物除去等)というようなHACCP手法を構築できる土台がどの程度できているかを確認します。その上でHACCPの原則に基いてシステムを構築していくことになります。

③ISO22000を取得している企業

ISO22000は、ISOの中では新しい規格であり、FSSC22000の大半を構成しています。このため、更新審査の際にISO/TS22002-1の要求事項を確認することによって比較的容易にFSSC22000に移行することが可能です。しかし、建物の構造や立地条件、工程の問題から必ずしも要求項目を満たすことができないものが出てくることが予想されます。この場合でも、ISO/TS22002-1は適用除外が認められていることや、危害混入防止の指針は示されていても、その管理手段や程度は各企業に任されているものが多いことから、工夫によっては対応策を講じることは可能です。必要以上に難しいものと捉えずに、むしろ食品を製造する工場にとって当たり前の規格と考えて取り組むとよいと思います。

④特に食品安全マネジメントシステムを持たない企業

これまで特に食品安全マネジメントシステムを構築していなかった企業は、工場の築年数がかなり経っている、顧客から取得を推奨されたことがなかったなどの理由により、取得を見合わせていたのではないかと考えます。しかし、工場の建て替えや新ラインを設置した場合、または世代交代による新管理体制を構築した場合には、作業環境や条件が全く異なってきます。それに伴い顧客の注目度や要求水準も異なってくるので、このような機会に取得を検討される企業が多いです。新たに習得するものが多いという負担はあるものの、HACCP手法や食品安全マネジメントシステムは、日々変化を続けているものであり、従来の慣習や思い込みが少ない分、形骸化した文書作成のような弊害を被ることもなく、素直に浸透していくのではないかと思います。また、食品工場である以上、SSOP(衛生標準作業手順)や、そのような名称でなくても何らかの食品安全の基準が存在していると思います。これらを活かしつつ再構成や補完をしていくことで、単に工場や設備を新しくするだけでなく、従業員の意識や社風を変えることも可能になるのではないかと考えます。

JFSは、一般財団法人 食品安全マネジメント協会(JFSM)が、国際的に通用する日本発の食品安全マネジメント規格・認証スキームの構築を目的に開発した、日本発の食品安全マネジメントシステムの認証スキームです。現場からの改善提案を活用する仕組みを導入することや、昨今問題視されている食品偽装を防止する対策が盛り込まれ、より日本の企業文化や食文化に馴染みやすい構成となっています。

A規格(一般衛生管理が中心)、B規格(HACCPの実施を含む)、C規格(国際取引に使われる)の3段階で構成されており、目的や実態に合わせた取り組みが出来るところに特色があります。